Практический каждый современный молодой человек не мыслит своей жизни без медиапространства. Общение, просмотр новостей, поиск необходимой информации – все эти функции перенеслись в виртуальный мир интернет-пространства. Но, несмотря на активное развитие компьютерной техники, экранные медиаискусства, и, прежде всего – кинематограф, пользуются неизменной популярностью у представителей самых разных возрастов и социальных групп. Особый интерес к киноискусству традиционно проявляет молодое поколение. Знакомство с новинками кинематографа, просмотр наиболее злободневных и интересных фильмов, вызывает живой интерес у молодежи. Об этом свидетельствует активизация деятельности кино/медиаклубов, огромное количество чатов и форумов, посвященных обсуждению кинематографических проектов и т.д.

Однако, говоря об интересе молодого поколения к кинематографу, нужно признать, что, прежде всего, интерес этот возникает к художественным кинофильмам определенных видов и жанров. По мнению К.Э. Разлогова, «экранная культура на каком-то этапе превратилась в приложение к игровому кино, где в центре внимания оказались «художественные» фильмы длительностью около полутора часов, предназначенные для развлечения более или менее почтенной публики, — вопрос и риторический и исторический. На этом пути сформировалось и киноведение, каким мы его знаем. Однако чисто теоретически можно себе представить науку о кино, которая бы занималась всей сферой экранной культуры — от гаджетов до интернета, где, собственно говоря, сегодня кино и существует в первую очередь, даже в большей степени, чем в кинозалах» [Разлогов, 2014].

В связи с этим, проблема комплексного изучения экранной культуры, включая критическое освоение медийного пространства (в том числе – и путем самостоятельной оценки кинематографических произведений), остается неизменно актуальной. Умения критически оценивать, анализировать произведения медиакультуры различных видов и жанров на материале кинематографа, прессы, интернета и т.д., особенно важны в современной социокультурной ситуации. А.П. Короченский справедливо считает, что «критическое познание массовой коммуникации предусматривает не только определение и оценку её качеств и особенностей, проявляющихся на данном этапе развития общества, но также выявление и отрицание знаний и опыта, не отвечающих критериям истинности либо исторически и социально исчерпавших себя. Критика предполагает конструктивное сомнение, рациональную проверку накопленного обществом коммуникационного опыта на истинность и ценность. Благодаря критике осуществляется постоянная ревизия действующих социально-культурных и иных нормативов в сфере массовой коммуникации, что способствует обновлению и развитию медиакультуры. Таким образом критика реализует свою социально-ориентирующую, регулирующую роль в сфере массовых коммуникаций» [Короченский, 2004].

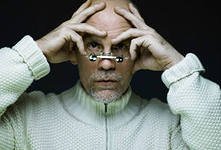

Неслучайно в последнее время актуализируется интерес медиаисследователей к изучению творчества российских и зарубежных медиакритиков, киноведов и культурологов. Одним из самых известных ученых в данной сфере является Кирилл Эмильевич Разлогов.

Медиакритик и киновед, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, доктор искусствоведения, профессор, член Российской академии Интернета, Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Эмильевич Разлогов широко известен в не только в кругах российских кинокритиков и медиапедагогов, но и хорошо знаком российским телезрителям и читателям, интересующимся проблемами (медиа)культуры.

Свою преподавательскую деятельность К.Э. Разлогов начал в 1972 году с чтения лекций по истории мирового кинематографа на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Многие годы он преподает на киноведческом факультете ВГИКа. «Обладая феноменальными лингвистическими способностями (он владеет практически всеми основными европейскими языками), Кирилл Разлогов уже к тридцати годам получил известность в научных кругах как блестящий переводчик и автор работ на тему «семиотика и кино». В 1980-х годах он опубликовал несколько книг по проблемам теории и идеологии кинематографа и занимал престижный пост советника председателя Госкино [Федоров, 2010]. В 1989 году К.Э. Разлогов возглавил Российский институт культурологии. С 1999 года является директором программ Московского международного кинофестиваля.

Кирилл Эмильевич – автор множества книг и научных работ по тематике теории, истории и социологии культуры, а также по проблемам отечественного и зарубежного киноискусства. К.Э. Разлогов публикуется по вопросам киноискусства и культуры с 1969 года. Печатался в многочисленных научных сборниках, в журналах «Советский экран», «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Читальный зал», «Сеанс», «Техника кино и телевидения», «Медиаобразование» и др., в газетах «Московская правда», «Культура», «Независимая газета», «Сегодня», «Экран и сцена» и др. Всего им опубликовано (в России и за рубежом) свыше тысячи статей. Неоднократно участвовал в различных российских и международных конференциях, симпозиумах и семинарах. Выступал с лекциями в университетах США, Канады, Франции, Финляндии, Нидерландов, Коста-Рики, Австралии и других стран.

К.Э. Разлогов – автор и ведущий целого ряда телевизионных программ и рубрик в прессе. Так, в разные годы он вел целый ряд телепрограмм - «Киномарафон» (1993-1995), «Век кино» (1994-1995), «От киноавангарда к видеоарту» (2001-2002), «Культ кино» (с 2001 года по настоящее время). С 2005 года ведет в еженедельнике «Компания» рубрику «Последняя капля». [Большая библиографическая энциклопедия, 2009].

Монографии, энциклопедии, статьи, телевизионные передачи, автором которых является К.Э. Разлогов, обращены к самой разной аудитории - массовой и академической (преподавательской, исследовательской, профессиональной), «исследования К.Э. Разлогова приобретают расширенный читательский адрес. Это происходит не только в силу предмета исследований, связанного в большинстве случаев с кинопроцессом, но и в силу специфики исследований: они насыщены яркими примерами, которые делают научные работы понятными не только узкому кругу специалистов, но и массовой аудитории. В то же время такая особенность не приводит к поверхностному изучению вопроса. Глубина исследования той или иной проблемы сохраняется. При этом научно обоснованные тезисы, предложенные автором, подкрепляются понятными широкому кругу читателей примерами из сферы кино. Включения подобного рода также демонстрируют исключительную осведомленность автора в сфере истории кино и понимание функционирования современного кинопроцесса» [Кабикова, Лётина, 2013].

Неизменную ключевую позицию в творчестве К.Э. Разлогова уже много лет занимают проблемы аудиовизуального искусства, вопросы теоретической и прикладной культурологии, методологии, теории и истории медиакультуры на материале экранных искусств, различные аспекты кинопроцесса и т.п. Н.А.Хренов отмечает: «Едва ли найдется в России кто-то еще, кто бы так основательно, так фундаментально знал мировой кинематограф и занимался этим на протяжении всей жизни, продолжая постоянно пополнять знания, вылавливая из огромного массива выпускаемых по всему свету фильмов самые талантливые, самые выдающие. То есть те, в которых появляется что-то такое, чего еще ранее не было. Другого такого универсального специалиста по кино в нашей стране отыскать невозможно» [Хренов, 2011].

Важная роль в исследованиях К.Э. Разлогова отводится историческим, теоретическим и практическим аспектам экранной культуры, представляющей собой «тип культуры, основным материальным носителем текстов которой является не письменность, а «экранность». Эта культура основана не на линейном, т.е. вытянутом в строку, письме, а на системе экранных (плоскостных) изображений или, иначе, не на письменной речи, а на так называемой «экранной речи», т.е. на временном потоке экранных изображений, который свободно вмещает в себя поведение и устную речь персонажей, анимационное моделирование, письменные тексты и многое другое. При этом основным признаком экранной культуры, качественно отличающим ее от книжной и приближающим ее к изначальному типу человеческих культур - культуре личного контакта, является динамический, ежесекундно меняющийся, диалоговый характер взаимоотношений экранного текста с партнером. В этом смысле экранная культура актуализирует и по-новому ставит извечную проблему о взаимоотношениях природы знания и природы человека, а также на наших глазах формулирует проблему взаимоотношений «знания» и «информации»[Разлогов, 2005].

Тесная взаимосвязь произведений медиакультуры, включая кинематографическое искусство, с социальными, психологическими, эстетическими факторами, нашла отражение в различных жанрах медиакритики К.Э. Разлогова: в аналитических и полемических статьях о процессах, событиях (прошлого и настоящего) в медийной сфере, в интервью, беседах, дискуссиях, рецензиях и научных исследованиях. Так, по мнению К.Э. Разлогова, «цементирующим началом при восприятии людьми искусства нередко оказываются не только художественные ассоциации, но и жизнь в более широком контексте, включающим эстетические моменты лишь как свою составную часть, важную для восприятия произведения, но все же не главную, а подчиненную тем устойчивым социально-психологическим процессам, которые определяют движение жизни. Под их воздействием меняются и эстетические предпочтения времени» [Разлогов, 1992, с. 241].

Сфера культуры, понимаемая К.Э.Разлоговым «в широком антропологическом смысле как совокупность традиций, нравов, обычаев и ценностей, характеризующих то или иное сообщество людей. В этом смысле существует не одна, а множество культур, вступающих друг с другом в сложные и конфликтные связи и взаимоотношения» [Разлогов, 2009, с. 4], включая экранную медиакультуру, как ее безусловную составляющую, нашла свое отражение в целом ряде научных исследований. К их числу можно отнести многие произведения К.Э. Разлогова, заслуженно вошедших в число бестселлеров по проблематике истории экранной культуры.

Сюда относятся такие книги, как «Планета кино» [Разлогов, 2015], где в интересной и увлекательной форме представлены страницы истории мирового кинематографа, фундаментальноеисследование К. Э. Разлогова «Искусство экрана: от синематографа до Интернета» [Разлогов, 2010], посвященное анализу истории экранной медиакультуры (кинематографа, телевидения, мультимедиа и Интернета), удостоенное диплома Гильдии киноведения и кинокритики России и многие другие.

Так, например, в числе самых известных книг, ставших важным хрестоматийным материалом как для историков медиакультуры, так и для широкой аудитории ценителей кинематографического искусства, заслуженно входит книга К.Э. Разлогова «Мировое кино: история искусства экрана» [Разлогов, 2011], получившая диплом лауреата конкурса Ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года» за 2011 год в номинации «Лучшая книга в области гуманитарных наук».

В исследовании представлена обширная панорама фактологического, историографического и аналитического материала по проблеме истории кино в разных странах, рассмотрены проблемы генезиса выразительных средств, творчество известнейших режиссеров, актеров и операторов разных лет.

К числу многочисленных широко известных энциклопедических изданий по проблематике теории культуры относится и «Теоретическая культурология», вышедшая под редакцией К.Э. Разлогова в 2005 году [Теоретическая культурология, 2005]. Среди основных задач издания – изучение «фундаментальных проблем знания о культуре и связанных с ними важнейших понятий: множественность и единство культур, диалогика культуры, идея культуры и повседневность, локальные культуры в мире глобализации, историческое сознание (и его метаморфозы), теоретическая аксиоматика в исследовании культуры, культура как цивилизационный механизм, самоидентификация человека в культуре, культурные формы, речевые практики, концепты языка и культуры и др. Предложенные исследования в своей совокупности создают основу для поиска стратегий синтеза различных подходов к анализу современной культурной ситуации, сложившегося ныне типа повседневного существования и характерных для него культурных феноменов (массовая культура, межэтнические и социальные конфликты, языковые практики, цивилизационные механизмы и др.)» [Теоретическая культурология, 2005]. Кстати, под редакцией К.Э. Разлогова вышло еще несколько фундаментальных энциклопедических изданий «Первый век кино» и «Первый век нашего кино», «Энциклопедия культурологии» и др.

Немаловажное значение для развития современной отечественной медиакритики имеют и учебные пособия, посвященные аудиовизуальной медиакультуре. К примеру, в учебном пособии «Введение в экранную культуру: новые аудиовизуальные технологии» (отв. редактор К.Э. Разлогов) [Новые аудиовизуальные технологии, 2005], которое выступает одним из основных изданий при подготовке не только будущих профессионалов медиасферы, но и будущих медиапедагогов, представлен широкий спектр вопросов, связанных с развитием аудиовизуальной культуры, начиная с техники создания немых фильмов, до интерактивных компьютерных игр. Ценность материала, представленного в учебном пособии состоит в представленном глубоком и системном анализе проблем взаимодействия медиакультуры с научно-технической и информационной революцией, специфики восприятия произведений аудиовизуальной культуры различных видов и жанров, структуры экранного образа, развитии виртуальной медиареальности и т.п. Каждый период развития экранной культуры основан на технических артефактах, «обуславливающих возможности развития и распространения артефактов культурных - произведений экранных искусств» [Новые аудиовизуальные технологии, 2005]. К примеру, одной из неизменно актуальных проблем выступает взаимоотношение новых технологий с художественным творчеством в сфере аудиовизуальной культур. Здесь К.Э. Разлоговым выделены три группы взаимосвязанных и постоянно взаимодействующих феноменов:

1. Аппаратура для производства, тиражирования и распространения аудиовизуальной продукции.

2. Организационно-технические правила создания аудиовизуального произведения.

3. Творческие правила создания аудиовизуального артефакта.

Соответственно, существуют два способа отношения человека к миру: технический и художественно-эстетический.

Технический – представляет собой операционный подход, в котором реальность выступает «не как целостность, но как набор неких элементов, среди которых «человек технический» должен выбрать необходимый и достаточный набор компонентов, чтобы получить из него нужный материальный продукт» [Разлогов, 2005].

Художественно-эстетический подход характеризует «человека художественного», репрезентующего свое отношение к миру, определяет свое место в нем. «Именно эти духовные аспекты художественной деятельности составляют ее основу. Конечно же, такая деятельность, чтобы быть задействованной в «теле» культуры, должна обрести некую материальную форму, которая и появляется в виде специального объекта, называемого артефактом. То есть неизбежным видом активности «человека художественного» является технологическое опосредование своей творческой активности» [Разлогов, 2005].

Как известно, творческое самовыражение при помощи медиа выступает одной из важных задач медиаобразования. И в этом смысле особое значение, по справедливому мнению К.Э. Разлогова, приобретает изучение структуры медиапроастранства молодого поколения, воспитанного «на новом типе культуры, в частности культуре электронной, ибо телевидение есть одна из главных платформ электронной культуры помимо интернета, и она руководствуется совершенно иными принципами, нежели культура классическая. … Электроника здесь играет решающую роль. Электроника – это современная фаза того, что Вальтер Беньямин в свое время называл технической воспроизводимостью произведения искусства, которая лишает их ауры неповторимости, в результате чего они превращаются в потребительский товар. Электроника изменила всю ситуацию с момента изобретения кинематографа и фотографии. Она также влияет естественно на глобальное распространение процессов творчества. Сегодня с помощью самой простой электроники, широко распространенной (хотя мы не будем преувеличивать ее общее распространение), любой может приобщиться к творчеству» [Разлогов, 2011]. В самом деле, современные технические возможности предоставляют любому, даже начинающему пользователю компьютерной техники, широкие возможности самостоятельной съемки фильма или создания собственного сайта.

В своих исследованиях Кирилл Эмильевич неоднократно подчеркивает роль произведений медиакультуры в освоении социокультурного пространства молодым поколением: «человек в век информации приобретает образование чаще на основе информационного потока с экрана, а не на основе систематического обучения. С развитием информационной революции «поток» с экрана усиливается и становится все более разнообразным. Индивидуальная культура перестает быть общей для всех людей даже одной страны. Она составляется из кусочков и из-под нее уплывают основания - знания, разделяемые всеми. В пределе общество становится фрагментарным. Оно уже теперь состоит из групп, объединенных общими интересами, увлечениями, профессией, религией, политическими предпочтениями и т. д.» [Разлогов, 2006, с. 13].

Одним из путей к пониманию экранной медиакультуры, по справедливому мнению К.Э. Разлогова, выступает «культурологический взгляд и стратегическое мышление, которые сделают наше понимание экранной культуры фундаментальным. Ибо в той ситуации, когда отставание нашей страны в закладывании культуры нового тысячелетия рискует стать качественным, единственной основой нашего «завтра» становится сегодняшнее принятие правильных стратегических решений» [Разлогов, 2005].

Проблемам целей и задач медиаобразования была посвящена интересная дискуссия, развернувшаяся в 2005-2006 годах на страницах журнала «Медиаобразование». Начало обсуждения вопросов современной медиапедагогики в России было положено К.Э. Разлоговым в статье «Что такое медиаобразование» [Разлогов, 2005, с.68-75]. В статье Кирилл Эмильевич отметил особенности процесса образования в условиях массовой культуры, состоящие в том, что именно молодое - медийное поколение, выступает более осведомленными в вопросах освоения медиамира: «Я пользуюсь Интернетом исключительно в профессиональных целях, как американские университетские преподаватели, которые первоначально и взяли это техническое средство у военного ведомства для того, чтобы обмениваться информацией по содержанию библиотек. Я не могу и не умею этим пользоваться так, как пользуются мои дети, которые оттуда скачивают популярные мелодии, ищут какие-то немыслимые сайты, осваивают сферу нет-арта»[Разлогов, 2005].

В самом деле, школьники и молодежь гораздо быстрее взрослых осваивают новые технические и социокультурные возможности компьютеров, планшетов, мобильных телефонов и т.д. Зачастую, именно эти знания способствуют тому, что более молодое поколение может поделиться своим опытом освоения медиагаджетов с взрослыми людьми. Происходит, пользуясь выражением К.Э.Разлогова «образование наоборот», когда «представители молодого поколения должны учить пользоваться новой техникой своих родителей, а уж я не говорю про бабушек и дедушек. И медиаобразование – именно та форма образования, которая наиболее соответствует современной ситуации в мире, когда умножение информации, ускоренная смена все новых и новых технологий приводит к тому, что молодое поколение обгоняет старшее на пути прогресса» [Разлогов, 2005, с.75].

В дискуссию, начатую К.Э. Разлоговым по проблеме роли и места медиаобразования включились многие исследователи, среди которых - Н.Б.Кириллова, А.П.Короченский, С.Н.Пензин, А.В.Шариков и др.

К примеру, А.В.Шариков отметил междисциплинарный характер феномена медиаобразования, где практические аспекты, начиная с кинообразования и самодеятельной детской журналистики, и заканчивая самостоятельным и нередко стихийным освоением методических и практических медиаобразовательных проблем российскими педагог существенно перегнали теоретические обоснования: «мы попадаем в сложнейшую междисциплинарную сферу, которая, с одной стороны, вроде бы претендует на самостоятельность, но де-факто так и не обретает ее. С другой стороны, сложный клубок знаний на пересечении целого ряда социальных наук, (таких, как социология, политология, правоведение, культурология, социальная философия, экономика), искусствоведческих дисциплин, теории журналистики, психологии и педагогики, окончательно размывает предмет медиаобразования» [Шариков, 2005].